この記事はPRが含まれていますが、直接取材・調査した一次情報を元に書かれています。

地方での消費を促したり、人口の増加を促したりすることを目的とした地方活性化ビジネスですが、全国には成功した例もあれば見るも無残な形で失敗に終わった例もあります。

ここでは、地方活性化ビジネスにおいて、

- 成功例と失敗例には具体的に何があるのか

- 地方活性化ビジネスを成功させるためには、どのようなコツがあるのか

- 根底の問題を解決するにはどうしたらいいのか

などについても、わかりやすく解説していきます。

ここで紹介した内容をもとに、ぜひ地域活性ビジネスを成功へと導いてください。

町おこしとは

「町おこし」は、地域において、経済活性化や人口の増加を目的とした取り組み全般を指します。

このような活動は、地方自治体が実施することが多いもので、人口増加促進、産業再生、文化創造などが重要な要素とされています。

町おこしは、地域全体の発展を図ることが目的であり、地域住民、企業、自治体などが協力して実施することが求められます。

具体的な取り組みとしては、地域イベントの企画・開催、公園の整備・維持管理、商店街の活性化などがあります。

また、政策提言や交流会の開催など、地域の経済活性化や環境整備を目的とする活動も含まれます。

町おこしは、地域社会において、コミュニティのアイデアやエネルギーを取り込んで、地域全体の発展を図ることができる重要な活動です。

協力し合って取り組むことで、より豊かな地域社会の実現に向けた努力ができると期待されています。

日本は地方から都市部へ人口が流れ、地方の過疎化が進んでいることが問題になっています。

今後も地方はさらに人口が減少していき、後継者不足や人材不足などさまざまな問題が深刻化していくことでしょう。

・人口の流出・減少

・少子高齢化

・産業の衰退、雇用減少

・文化伝統の消滅

以上のような地方過疎化の問題を解決するために、地方の特色などを生かして人口の流入を促し、人口減少に歯止めをかけて地方をより活性化させようというのが町おこしです。

地方活性化事業や地方創生などとも呼ばれています。

具体的な事業内容は地域のブランドや、ゆるキャラ、道の駅やテーマパークなどです。

最近ではアニメのモデルとなった場所(聖地)に乗っかった地方活性化ビジネスも増えてきています。

地方活性化と地方創生との違い

「地方活性化」と「地方創生」の意味から、それぞれの違いを理解していきましょう。

それぞれの意味は以下となります。

■ 地方活性化とは

地域の経済、社会、文化活動を活発化させることにより、地域の価値を長期的に向上させ、地域への資金の流入を増加させ地域の維持・発展を図ることを指します。これには、街の活性化や地域の振興などの取り組みが含まれています。

(中小企業白書2015年版「第1章 地域活性化への具体的取組」及び国土交通白書 2018「第4章 地域活性化の推進」の内容を元に作成)

■ 地方創生とは

少子高齢化の問題に対応し、人口の減少を防止し、東京圏に過度に集まる人口の問題を是正することを目的とします。

これにより、地方に住みやすい環境を確保し、将来も活力に溢れた日本社会を維持することを目指します。

(国土交通白書 2020「第1節 地方創生・地域活性化に向けた取組み」の内容を元に作成)

地方活性化と地方創生にはこのような違いがありますが、明確に定義付けられているわけではありません。

そのため、地方活性化と地方創生は基本的には同じ意味で使われています。

地方活性化ビジネスの失敗例

地方活性化ビジネスにはさまざまな成功例がある一方で失敗例も多数あります。

失敗例も見ていくことで、成功確度を高めていきましょう。

ここでは、地方創生ビジネスの失敗例を2つご紹介します。

町おこしの失敗例1:青森県青森市の失敗例

青森県青森市にあるJR青森駅前には、2001年に青森市が185億円を投じた複合商業施設の「アウガ」が建設されました。

津軽弁で「会おうよ」の意味を持つアウガは、地下1階、地上9階建てととても大きな建物です。

多数の店舗を入れることで、名前の通り人の出入りが絶えないような場所になるはずでした。

当時は新聞各紙にも取り上げられ、全国から多くの視察が訪れました。

しかし初年度の売上高は目標の半分以下である約23億円。

初年度から赤字決算となったアウガは、再生計画案を見直したものの経営状況はよくなることなく、2015年度には経営破綻に陥り2017年2月末に1~4階を閉鎖しました。

そして2018年1月により、アウガは駅前庁舎として青森市の窓口機能が移転しました。

アウガによる失敗は、地方活性化ビジネスの典型的な失敗例のひとつだと言えるでしょう。

町おこしの失敗例2:福島県会津若松市の失敗例

福島県会津若松市は、地域経済を活性化させるために「地域限定の電子マネー」をリリースしました。

この電子マネーは、会津若松市内でしか使用することができませんが、地元の加盟店で使用することでポイントを貯めることができます。

さらに電子マネーを使用しなくても、健康診断を受診したり、ボランティアへ参加したりすることでもポイントを貯めることができます。

電子マネーがうまく機能すれば、地元の経済が活性化されると同時に、ボランティアの参加など社会にプラスになる行動を後押しすることもできるため、経済だけでなく地域全体の活性化につなげることができます。

しかし会津若松市の電子マネーは、大失敗してしまったのです。失敗の大きな原因は、会津若松市民が電子マネーの存在を知らなかったこと。

そしてさらに、電子マネーを使える店舗がほとんどなかったのです。

会津若松市は、最低でも100店舗は使えるお店を確保しようとしましたが、導入してもらえたのはたった11店舗のみでした。

使える店舗数が少ないと、認知度が上がったところでうまく機能するとは考えにくいでしょう。

会津若松市は、この事業に交付金1200万円を投入したのにも関わらず、電子マネーで決算された総額はたった18万円でした。

会津若松市は継続を諦め、電子マネーによる地方活性化は大失敗に終わったのです。

町おこしの失敗例3:山梨県南アルプス市の失敗例

山梨県の南アルプス市は、地域活性化と農家の収入の増加を目的として観光農園を開業。

しかし、1年も経たないうちに営業断念しました。

市の三セク会社が運営し、2015年に開園した南アルプス完熟農園では農園カフェや農産物の加工販売などを展開も、当初の予想を大幅に外し、客足は伸びず、赤字が続きました。

失敗の原因は、開業からわずか数か月で資金ショートするなど、元からの計画がずさんだったことが考えられています。

町おこしの成功例

地方活性化では地方によってさまざまなビジネスモデルを展開しています。

ここでは、様々な成功例ピックアップしてご紹介します。

事例は、内閣府の事務局が作成した資料を参考にしています。

町おこしの成功例1:徳島県神山町の成功例

徳島県神山町ホームページより 大粟山

地方活性化ビジネスの成功例として取り上げられることが多い徳島県神山町は、まさに時代に合わせたビジネスモデルで成功を収めた地域だと言っても過言ではないでしょう。

神山町は山々に囲まれた田舎町であり1955年には21,000人ほどの人が暮らしていました。

しかし若い人たちは次々と都会へと移っていき、2016年には人口が4分の1以下の5,175人まで落ち込んでしまったのです。

過疎化が進む神山町ですが、田舎町にも関わらず大都会と同じくらいの高速通信網が構築されており、次々とIT関連企業のサテライトオフィスが開設されています。

神山町を救ったのは「グリーン・バレー」の理事長である大南信也氏です。

大南信也氏が行った施策とは

大南信也氏は、アートを軸としたまちづくりをしようと「神山アーティスト・イン・レジデンス事業」を開始し、国内外からアーティストを呼びました。

その結果、外国人アーティストたちに神山町の名が知られるようになり、国際交流によるまちづくり事業へと発展していったのです。

そして2010年に、東京のIT関連企業が次々とサテライトオフィスを開設し、自然の中でリモートワークをする姿がメディアに取り上げられるようになったのです。

サテライトオフィスでの働き方は新しい働き方として注目を集め、次々と神山町にオフィスが設立されるようになり、2016年には16社ものオフィスが集まったのです。

2019年には人口が5,319人にまで増え、さらに単身者向け、夫婦向けの集合住宅を作り、子どもが育つ環境作りも始めるなど、人口を増やす施策が現在進行形で次々と行われています。

町おこしの成功例2:福井県鯖江市の成功例

福井県鯖江市めがねミュージアムより

福井県鯖江市はめがね産業でおなじみの地域で、めがねフレームの国内シェアは、じつに96%を占めているそうです。

しかし1992年に中国を台頭に、安価な海外産のものが輸入されるようになり、鯖江市のめがね生産量が落ち込みました。

とくに中国は低価格でなおかつめがねフレーム製造を強みとしていたため、鯖江市は大打撃を受けることとなりました。

鯖江市が行った施策とは

そこで鯖江市がとった対策が、鯖江のオリジナルブランドを確立すること、固有技術を活用して成長分野へ進出すること、新市場を開拓して産地製品の販路を拡大することを進めました。

2003年に地元メーカーが20社以上参加して、産地統一ブランドの「THE291(ザ・フクイ)」を設立し国内外へ宣伝すると、高級ブランドとして世界的に知られるようになりました、

落ち込んだめがね産業を復活させた鯖江市は、さらにJK課の設立やデータシティ推進など、新しい時代の最先端を走る地域活性化に取り組んでいます。

じつは鯖江市は、めがね産業に変わる新たな地域産業として、IT産業にも力を入れているのです。

地域一体となって行った施策例

鯖江市をデータシティにするため、市長みずからがInstagramなどのSNSを積極的に使用し、以下のような取り組みもしているのです。

- 鯖江市内の避難所

- コミュニティバス

- AEDの位置情報などのデータを150種類ほど公開

また、公開しているデータをもとに子育て支援や災害対策に関するアプリを多数開発。

現在もイベントやゴミの分別がわかるなど、生活に役立つアプリを数多くリリースしています。

さらに若い世代の声を取り入れるため、地元の女子高生が自由にアイデアを出し合って、まちづくりに主体的に参加していく「JK課」を設立し、若い世代の人口減少対策を行っています。

鯖江市では、ほかにもさまざまな地域活性化ビジネスが、自治体・民間問わず積極的に行われているようです。

町おこしの成功例3:北海道東川町の成功例

北海道東川町ホームページより

旭川空港から車で約10分ほどのところにある北海道の東川町は、行動経済成長期に札幌市や首都圏などの都市部へ人口が流出したため、人口が大きく減少しました。

しかし1995年より大規模な地域活性化が行われたことで、ここ20年ほどで2割も人口が増えているのです。

東川町は鉄道、国道、上水道と生活に欠かせない3つの「道」がありません。

しかし水道は、旭岳から雪解け水が流れ出すので、無料で地下水を利用することができるのです。

ただ、鉄道がないのはやはり不便なところ。しかしなぜ東川町は人口が増えているのかというと、じつは東川町は30年も前から地方活性化のための施策を行っていました。

東川町が行った施策とは

東川町で行われた地方活性化ビジネスのモデルがこちら。

- 写真の町として宣伝し、写真甲子園や東川町国際写真フェスティバルなどのイベントを開催。写真の町にふさわしい景観を保全。

- クラフトの町として木工芸の職人によるおしゃれなギャラリーやカフェなどを展開。

- カナダのキャンモアとラトビアのイエナなどの行政関係者や観光業者を招待し、意見好感を行った。

- アルペンスノーボード国際大会を開催し、観光客や移住者を呼び込む。

- 移住できる環境を整備。集合住宅の建設、子育て施設や医療施設の充実、移住者に対する助成や支援など。

東川町は、観光名所が多数あるような町ではありません。

しかし、東川町では移住者を受け入れる体制を万全に整え、さらにライフスアイルの提案まで踏み込んだことで、人口増加へとつなげることができました。

東川町では、人口が増えたことで10年間で飲食店が25店舗から60店舗まで増加しました。

のどかな田舎町ではあるものの、暮らしやすい町として現在も成長を続けています。

観光による町おこしの成功例

町おこしの成功例1:長崎県小値賀町の「小値賀(おぢか)らしい暮らし」を活かした観光地域づくり

長崎県小値賀町ホームページより

小値賀町の概要

小値賀町は長崎県五島列島の外海離島であり、17の島からなる群島です。

島は平坦で美しい自然環境を持ち、ほとんどが西海国立公園に指定されています。

町の主な産業は漁業、農業、観光業の三つですが、漁業は魚価の低迷や燃油の高騰などの影響から減少傾向にあります。

一方農業は国の畑地帯総合整備事業により振興されています。

観光業は「アイランドツーリズム」の展開により観光客数が徐々に伸びており、注目されています。

小値賀町の体験型観光の内容

小値賀町の体験型観光は「野崎島自然学塾村」から始まりました。

野崎島自然学塾村は、小値賀中学校の野崎分校の校舎を活用して、昭和62年に開設された簡易宿泊施設です。

当時は海外旅行が主流であったが、野崎島の魅力は口コミで広まり、開設2年目には2,319人の利用者がいました。

体験プログラムは、平成10年から12年にかけて環境省の「ふるさと自然塾」事業を活用して検討と試行を行い、平成13年に「ながさき島の自然学校」が設立されました。

「ながさき島の自然学校」の目的は、町民・島民全員の参画による持続性のある自然学校、地域資源の活用、都市との交流、活力ある島文化の創生です。

この自然学校は、ボランティアスタッフである住民の協力を得て、カヌーツーリングやエコツアー、漁業体験などの事業を実施していました。

現在、小値賀町内で実施されている自然体験は、小値賀島と野崎島の2つのフィールドに分かれています。

野崎島では、歴史的な資産や自然を活用した体験を提供しています。

例えば、集落跡を巡るツアー、遣唐使時代に建てられたとされる神社へのトレッキング、シーカヤックなどがあります。

小値賀島では、自転車サイクリングツアーやサンセットツアーなど、手軽な体験が主となっています。

民泊は「長崎県農林漁業体験民宿推進方針」に基づいて行われており、「NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会」のシステムを利用しています。

民泊での体験内容は、農業や漁業を基本としながら、魚釣り、料理作り、生き物観察などもあります。

様々な賞を受賞

小値賀町は、民泊事業や体験プログラム事業の充実とツーリストの増加により、注目されるようになっています。

NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会は、「第4回JTB交流文化賞 最優秀賞」、「毎日新聞社2008グリーンツーリズム大賞」、「第4回日本エコツーリズム大賞特別賞」、「オーライニッポン大賞グランプリ」、「PTPアメリカ国際親善大使プログラム 世界№1表彰」などの全国規模の表彰を受賞しています。

これらの表彰により、マスコミへの登場も増え、認知度と集客拡大の好循環が生まれています。

参考サイト

町おこしの成功例2:豊後高田市「昭和の街」で復活!

「昭和の町」は、大分県豊後高田市の商店街で、昭和30年代のレトロな雰囲気を持ちます。

平成に入ってからは、人口減少や郊外型商業施設の台頭などにより、商店街の衰退が進みました。

そこで、商店街の活性化を目指す「昭和の町活性化協議会」が発足し、地域住民や行政、企業などと連携して、以下のような取り組みを行いました。

- 商店街の魅力を発信するイベントや広報活動

- 季節ごとのイベントを開催し、観光客を呼び込みました。

- パンフレットやホームページ、SNSなどを活用して、商店街の情報やイベントの告知を行いました。

- 商店街の景観や環境の整備や改善

- 商店街の入口には「昭和の町」の看板を設置し、商店街のイメージを統一しました。

- 商店街の街路灯や看板、シャッターなどを昭和30年代のデザインに統一し、レトロな雰囲気を演出しました。

- 商店街の清掃や花壇の手入れなどを定期的に行い、商店街の美化に努めました。

- 商店街に新たな商機や集客をもたらす商品開発や販売促進

- 駄菓子屋の夢博物館・昭和の夢町三丁目館・昭和の絵本美術館などの観光スポットを開設し、商店街に足を止めるきっかけを作りました。

- 地元の食材を使ったレトロなお菓子やお弁当などのオリジナル商品を開発し、商店街の特産品として販売しました。

- 商店街のポイントカードやスタンプラリーなどを実施し、リピーターの獲得や消費の促進を図りました。

- 商店街の経営力や人材育成のための研修や相談支援

- 商店街の経営状況や課題を把握するためのアンケートやヒアリングを行い、経営改善のためのアドバイスや支援を行いました。

- 商店街の経営者や従業員に対して、経営や販売、接客などの研修や相談支援を行い、人材育成に努めました。

これらの取り組みにより、

「昭和の町」の取り組みの効果は以下のようになりました。1

- 観光客の増加と商店街の賑わいの回復

- 平成13年当初2万5千人だった観光客数は、平成18年には約10倍の25万人に増加しました。

- 商店街のシャッター率は、平成13年の約50%から平成18年の約10%に減少しました。

- 既存の商店の売上は、平成13年から平成18年までに約2倍に増加しました。

- 商店街の経営力と人材の育成

- 新規に商店街へ参入する商店が増え、平成13年の約100店舗から平成18年の約130店舗に増加しました。

- 商店街の経営者や従業員の意識やスキルが向上し、商店街の活性化に対する自信とやる気が高まりました。

- 地域の連携と協働の促進

- 商店街の活性化協議会は、地域住民や行政、企業などとの連携や協働を深め、商店街の活性化に対する共通の目標とビジョンを持ちました。

- 商店街の活性化協議会は、他の商店街やまちづくり団体などとの交流や情報交換を行い、商店街の活性化に対するノウハウやネットワークを広げました。

町おこしの成功例3:高品質な温泉とサービスを提供する日本一の温泉地、由布院温泉

- 由布院温泉は、大分県由布市にある温泉地で、由布岳の麓に広がります。温泉湧出量、源泉数ともに全国2位の豊富な湯量を誇ります。

- 由布院温泉の町おこしは、1970年代から始まりました。当時、由布院温泉は、観光客が少なく、老朽化した旅館や商店が多く、衰退の一途をたどっていました。

- そこで、由布院温泉観光協会が中心となって、町おこしのプロジェクトを立ち上げました。そのプロジェクトの目標は、「由布院の自然と文化を守りながら、高品質な温泉とサービスを提供する、日本一の温泉地になる」というものでした。

- 町おこしのプロジェクトの具体的な取り組みは、以下のようなものがありました。

- 旅館や商店の改装や新築を行い、統一感のある町並みを作りました。建築物の高さや色、看板などに規制を設け、由布院の風景に調和するようにしました。

- 温泉の品質を向上させるために、源泉の管理や配管の改善を行いました。また、温泉の効能や歴史を紹介するパンフレットや看板を作りました。

- 観光客に楽しんでもらうために、様々なイベントやアート展を開催しました。例えば、由布院映画祭、由布院音楽祭、由布院芸術祭などがあります。これらのイベントは、由布院の自然や文化を活かしたものでした。

- 地元の人々や観光客との交流を深めるために、ボランティアガイドや町内会などの活動を行いました。また、観光協会のスタッフや旅館の従業員に対して、接客や英語などの研修を行いました。

- これらの取り組みの結果、由布院温泉は、年間400万人もの観光客が訪れ、約6割がリピート率を保つ、温泉地づくりの成功事例の代表格になりました。 由布院温泉は、自然と文化を守りながら、高品質な温泉とサービスを提供する、日本一の温泉地になりました。

町おこしの成功例4:ニセコ町、倶知安町の町おこし~観光と多文化が織りなす国際的な町~

ニセコ町、倶知安町の町おこしは、地域おこし協力隊の活動が大きな柱となっています。地域おこし協力隊とは、都市部から住民票を移動し、地域の活性化に貢献する人々のことです。ニセコ町、倶知安町では、以下のような特徴があります。

ニセコ町、倶知安町の町おこしは、地域おこし協力隊の活動が大きな柱となっています。地域おこし協力隊とは、都市部から住民票を移動し、地域の活性化に貢献する人々のことです。ニセコ町、倶知安町では、以下のような特徴があります。

-

- ニセコ町では、環境と調和し、農業と観光・商業が連携したバランスある町づくりを目指しています。地域おこし協力隊は、農業や環境、教育や文化、観光や商業など、さまざまな分野で活動しています。これまでに63名が活動し、38名が卒業し、現在26名が現役隊員として活動しています。

- 倶知安町では、ニセコエリアリゾート×観光地域づくりをテーマにしています。地域おこし協力隊は、観光協会や商工会などの団体と連携し、観光や商業、イベントやPRなどの分野で活動しています。現在、6名の隊員が活動しています。

ニセコ町、倶知安町の町おこしは、地域おこし協力隊の活動だけでなく、他の取り組みも行っています。例えば、以下のようなものがあります。

-

- ニセコ町では、地域の資源を活用した新たな産業の創出や、地域の魅力を発信するためのブランド戦略などを行っています。また、地域の人々や観光客との交流を促進するための施設やイベントも充実しています。

- 倶知安町では、地域の歴史や文化を伝えるための施設やイベント、地域の特産品やお土産の開発や販売などを行っています。また、地域の人々や観光客との交流を促進するための施設やイベントも充実しています。

ニセコ町、倶知安町の町おこしは、観光客や観光投資の増加によって、地域経済に大きな波及効果をもたらしています。

例えば、平成27年度に行われた調査によると、ニセコ観光圏(ニセコ町、倶知安町、蘭越町)の観光収入は約1,000億円で、そのうち約7割がニセコ町、倶知安町に集中しています。

またニセコ町、倶知安町の町おこしは、地域の産業構造や雇用機会にも影響を与えています。

例えば、平成29年度に行われた調査によると、ニセコ町の主力産業は宿泊業や飲食業で、倶知安町の主力産業は建設業や不動産業で、それぞれ観光関連の産業が多くなっています。

また、地域おこし協力隊の活動によって、農業や文化などの他の産業との連携も進んでいます

感想

ニセコ町、倶知安町の町おこしは、観光産業を中心とした地域経済の発展に成功していて素晴らしいです。

特に、国内外から多くの観光客を呼び込み、多様な文化や価値観が共存する国際的な町になったことは、他の街も参考にできると思います。

町おこしの成功例5:誰にもやさしい高山市~バリアフリーで観光と経済を活性化~

町おこしの内容

岐阜県高山市の町おこし「バリアフリーのまちづくり」は、平成8年度より推進されている取り組みです。この取り組みは、「誰にもやさしいまちづくり」「住みよいまちは行きよいまち」を目標としています。

「バリアフリーのまちづくり」では、以下のような施策が行われています。

-

- 道路施設の老朽化や路面の段差、側溝蓋の未整備、道路横断側溝の鋼製蓋の溝幅が広いことなどを改善し、車椅子やベビーカーなどの通行を容易にするための道路整備を行っています。

- 観光施設や公共施設、宿泊施設などにおいて、車椅子や介助犬の利用や、視覚障がい者や聴覚障がい者の情報提供などを行うためのバリアフリー対応を行っています。

- バリアフリーに関する情報や相談を提供するための窓口やホームページを設置しています。

- バリアフリーに関する啓発や教育を行うためのイベントや講座を開催しています。

「バリアフリーのまちづくり」は、岐阜県の基本方針に基づいて行われています。岐阜県では、平成14年に「岐阜県福祉のまちづくり条例」を制定し、福祉のまちづくりを総合的に推進することを目的としています。

観光や経済への効果

- 「バリアフリーのまちづくり」は、高山市の観光施設や宿泊施設などにおいて、ユニバーサルデザインや施設のバリアフリー化、やさしいサービスに取り組む事業所を認定する制度を設けています。

これにより、高齢者や障がい者、乳幼児連れなどの多様な観光客のニーズに応えることができます。 - 「バリアフリーのまちづくり」は、高山市の観光客数や観光収入にも貢献しています。

令和3年(2021年)の観光客数は、前年比で約1.4倍の約300万人となり、観光収入は約1.3倍の約1,000億円となりました。

これは、新型コロナウイルスの影響で減少した外国人観光客の代わりに、国内の観光客が増加したことや、高山市の観光資源や文化を魅力的に発信したことが要因と考えられます。 - 「バリアフリーのまちづくり」は、高山市の商店街にも活気をもたらしています。

高山本町三丁目商店街振興組合では、外国人観光客に対応するために、多言語の看板やメニュー、Wi-Fiやクレジットカードの導入などの取り組みを行っています。

これにより、外国人観光客の来店率や消費額が増加し、商店街の売上や利益が向上しています。

感想

岐阜県高山市の町おこし「バリアフリーのまちづくり」は、非常に素晴らしい取り組みだと思います。

多様な観光客のニーズに応えることで、高山市の魅力を広く伝えることができますし、経済や商業にも好影響を与えることができます。

住民と観光客両方からように頑張ってるのがすごく共感できました。

高山市は、歴史や文化、自然などの豊かな観光資源を持っていますが、それだけではなく、バリアフリーのまちづくりにも積極的に取り組んでいることが、高山市の魅力の一つだと思います。

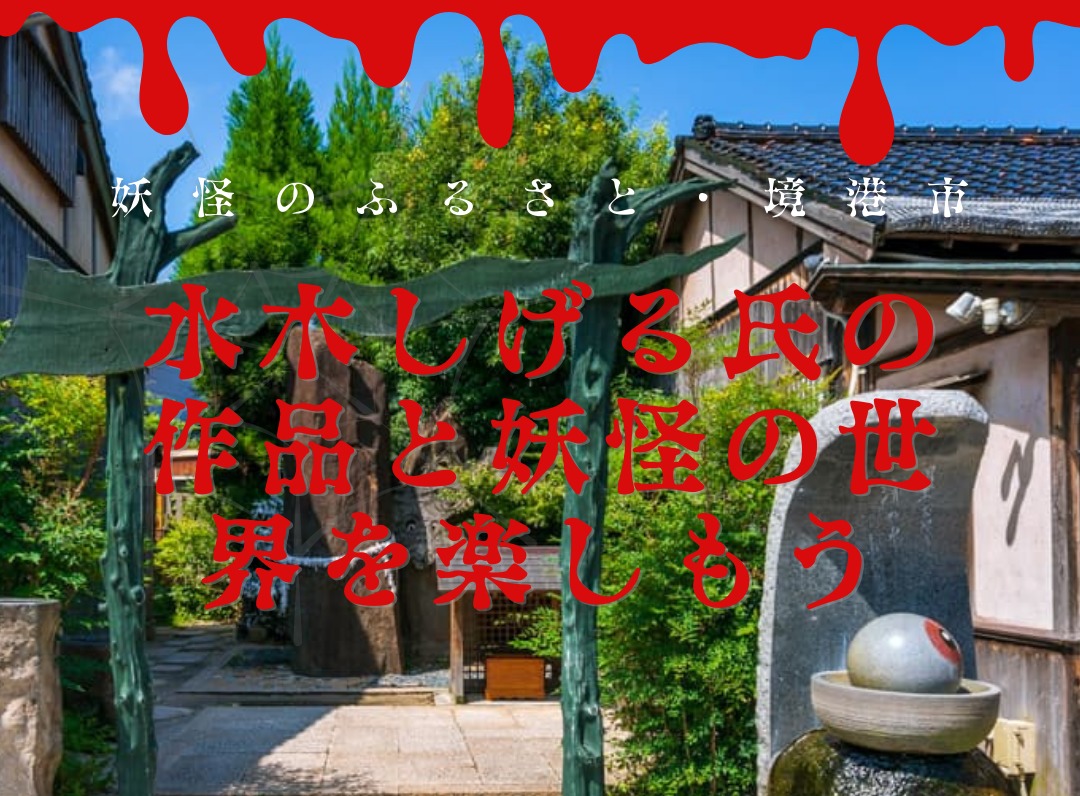

町おこしの成功例6:妖怪のふるさと・境港市~水木しげる氏の作品と妖怪の世界を楽しもう~

町おこしの内容

鳥取県境港市は、妖怪漫画家の故水木しげる氏が育った場所です。

水木氏は、「ゲゲゲの鬼太郎」や「河童の三平」などの作品で知られています。

水木氏の作品に登場する妖怪たちは、日本の伝統的な妖怪や民話のキャラクターをベースにしていますが、水木氏独自の解釈や創造性を加えています。

境港市は、水木氏の功績を讃えて、妖怪をテーマにした町おこしを行っています。その中心となるのが、「水木しげるロード」と「水木しげる記念館」です。

-

- 「水木しげるロード」は、境港駅から水木しげる記念館まで約800m続く妖怪の道です。道の両側では、177体の妖怪ブロンズ像が来る人を見守っています。 昭和レトロな面影を残す町並みに佇むブロンズ像たちが、懐かしくも不思議な雰囲気を醸し出しています。

- 「水木しげる記念館」は、水木氏の作品や生涯を紹介する博物館です。水木氏の原画や資料、愛用品などが展示されています。また、館内には水木氏の妖怪世界を再現した「妖怪屋敷」や、水木氏の声を聞くことができる「水木しげるの部屋」などもあります。

- 「水木しげるロード」には、「妖怪神社」もあります。ここでは、からくり人形が運んでくれる「妖怪おみくじ」や、願いごとを書いて奉納する「妖怪絵馬」などが人気です。

観光や経済への効果

- 鳥取県境港市の妖怪をモチーフにした町おこしは、水木しげる氏の作品に親しむ人や妖怪に興味のある人を多く呼び込んでいます。

水木しげるロードや水木しげる記念館は、境港市の観光の目玉となっており、年間約100万人の観光客が訪れています。 - 境港市の妖怪をモチーフにした町おこしは、観光だけでなく、経済にも貢献しています。

水木しげるロードや水木しげる記念館の周辺には、妖怪グッズや土産物を販売する店舗や、妖怪をテーマにした飲食店などが多くあります。

これらの店舗は、観光客の消費を促進しています。

また、水木しげるロードや水木しげる記念館の運営や管理には、地元の民間企業や団体が参画しており、地域の雇用や活力にもつながっています。

感想

鳥取県境港市の妖怪をモチーフにした町おこしは、水木しげる氏の作品や妖怪の魅力を広く伝える素晴らしい取り組みだと思います。

水木しげるロードや水木しげる記念館は、妖怪の世界に入り込んだような楽しさや不思議さを感じさせてくれます。

妖怪ブロンズ像や妖怪グッズは、見ているだけでワクワクしますよね!

町おこしの成功例7:飯田市の魅力を発信するまちづくり

町おこしの内容

長野県飯田市は、南信州の玄関口であり、りんご並木や人形劇などの魅力を持つまちです。

飯田市では、さまざまな町おこしの取り組みを行っています。

その中で、主なものを以下に紹介します。

- 飯田丘のまちフェスティバル(丘フェス):サブカルチャーやグルメの祭典で、市民の半数を動員する巨大なオタクフェスです。

コスプレやアニメ、ゲーム、音楽、漫画、人形劇などのイベントやブースが丘のまちの各所に展開されます。 - 地域おこし協力隊:県内各地からやってきた隊員が、地域住民や行政と協力して地域づくりに取り組んでいます。

飯田市では、農業や観光、教育などの分野で活動しています。 - つるしびな:飯田大門郵便局に飾られた約2000体のつるしびなは、市民の皆川さんが手作りしたものです。

つるしびなは、節分からひな祭りまでの期間に飾る縁起物で、飯田市の伝統文化です。

皆川さんは、つるしびなを通して飯田市の魅力を発信しています。

観光や経済への効果

- 飯田市は、南信州の玄関口であり、りんご並木や人形劇などの魅力を持つまちです。

飯田市では、市民、企業、行政が連携したまちづくりを行っており、街の機能再編や定住人口の増加や商業の活性化などの目標を掲げています。 - 飯田市では、観光に造詣の深い外部人材の登用し多様なプログラムの創造をした町おこしの取り組みも行っています。

例えば、飯田市を拠点に国内外で演奏活動を続ける和太鼓アーティストのアート・リーさんは、飯田市の文化や歴史を和太鼓で表現し、飯田市の魅力を発信しています。2021年には、飯田市で30周年記念コンサートを開催し、多くの観客を集めました。 - また、飯田市では、リニア中央新幹線の開業に向けて、駅周辺整備や交通ネットワークの整備やリニア駅周辺の社会基盤の整備を進めています。

リニア中央新幹線は、飯田市にとって類を見ない大型事業であり、事業の推進により、飯田市の観光や経済に大きな影響を与えると期待されています。

感想

飯田市の町おこしは、市民、企業、行政が連携して、飯田市の魅力を発信し、観光や経済を活性化させるために、様々な取り組みを行っていると感じました。

特に、観光に造詣の深い外部人材の登用し多様なプログラムの創造をした取り組みは、飯田市の文化や歴史を伝えるとともに、新しい観光資源を創出するという点で、大変興味深かったです。

町おこしの成功例8:越後妻有の魅力と可能性を引き出す芸術祭と「ヨソモノ」

町おこしの内容

新潟県越後妻有地域は芸術祭や「ヨソモノ」を活用した町おこしをしています。

- 新潟県越後妻有地域は、広大な里山を舞台に20年続く「大地の芸術祭」の里として知られています。通年で美術展やイベントを行なっており、3年ごとにトリエンナーレを開催しています。

- 「大地の芸術祭」は、地域の空家や廃校を作品として再生し、地域の記憶や知恵を継承するプロジェクトを多数行っています3。これにより、地域の魅力や歴史を伝えるとともに、観光客や移住者を呼び込む町おこしにつなげています。

- 「ヨソモノ」とは、地域に関わる外部の人々のことで、芸術祭の作家やボランティア、観光客や移住者などが含まれます。彼らは、地域の人々と交流したり、地域の課題に取り組んだり、地域の資源を活用したりすることで、地域の活性化に貢献しています。

- 越後妻有地域では、芸術祭や「ヨソモノ」を活用した町おこしの取り組みをさらに発展させるために、以下のような施策を行っています。

- 地域の人々と「ヨソモノ」が交流できる場や機会を提供することで、地域のコミュニティを強化する。

- 地域の人々と「ヨソモノ」が協働できるプロジェクトや事業を支援することで、地域の課題解決や新たな価値創造を促進する。

- 地域の人々と「ヨソモノ」が共有できる資源やツールを整備することで、地域の持続可能な発展を支える。

観光や経済への効果

新潟県越後妻有地域の芸術祭や「ヨソモノ」を活用した町おこしの観光や経済への効果について、参考サイトも紹介しながら説明します。

- 「大地の芸術祭」は、国内外の多くの人々が訪れる人気のイベントとなっており、観光や経済に大きな効果をもたらしています。

例えば、2018年の芸術祭では、約54万人の来場者があり、約95億円の経済効果があったと推計されています。 - また、「大地の芸術祭」は、地域の人々の意識や行動にも変化をもたらしています。

地域の人々は、芸術祭の作品やイベントに参加したり、ボランティアやホストとして協力したり、自らの暮らしや文化を発信したりすることで、地域に対する誇りや自信を持つようになっています。 - さらに、「大地の芸術祭」は、地域の資源やネットワークを活用した新たな事業や活動の創出にもつながっています。

例えば、地域の食材や特産品を使ったレストランやカフェ、地域の空家や廃校を利用した宿泊施設やシェアハウス、地域の人々や「ヨソモノ」との交流を促すツアーやワークショップなどが開催されています

感想

芸術祭や「ヨソモノ」を活用した町おこしは、地域の魅力や可能性を発見し、多様な人々との交流や協働を促進することで、地域の活力や自信を高める効果があると思います。

芸術祭は、地域の自然や文化を活かした作品を通して、地域の物語や価値を伝えることができます。

「ヨソモノ」は、地域の人々との対話や関係づくりを通して、地域の課題やニーズに応えることができます。

芸術祭や「ヨソモノ」は、地域の人々と一緒に、地域の未来を創造することができると思います。

産学官連携等による町づくりの成功例

町おこしの成功例1:鶴岡市の食と文化を支える産学官連携の取り組み

町おこしの内容

山形県鶴岡市の産学官連携等による町づくりの内容について、文章と箇条書きを交えて詳しく教えます。

山形県鶴岡市は、2014年に日本初のユネスコ食文化創造都市に認定されました。

この認定は、食文化を通じて地域の持続可能な発展や文化的多様性の保護を目指すもので、鶴岡市はその取組みにおいて高い評価を受けました。

鶴岡市では、産学官連携等による町づくりの未来事業を実施しています。

この事業は、鶴岡市の魅力や特色を活かした地域づくりを推進するもので、以下のような内容を含んでいます。

- 鶴岡市の食文化や食材を紹介する「食のまち鶴岡」プロジェクト

- 鶴岡市の歴史や文化を紹介する「歴史文化のまち鶴岡」プロジェクト

- 鶴岡市の自然や環境を紹介する「自然環境のまち鶴岡」プロジェクト

- 鶴岡市の産業や技術を紹介する「産業技術のまち鶴岡」プロジェクト

- 鶴岡市の教育や人材を紹介する「教育人材のまち鶴岡」プロジェクト

鶴岡市では、産学官連携の一環として、慶應義塾との協定を結んでいます。

慶應義塾は、鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所(慶應鶴岡研究所)において、以下のような取組みを行っています。

- 世界的なバイオ研究拠点の形成に向けた研究教育活動の展開

- 山形県及び鶴岡市と連携して行う、地域活性化のための次の取組み

-

- 県内試験研究機関・企業等との共同研究の推進

- 地域の高校生や大学生への研究体験の提供

- 地域の医療機関との連携による医療技術の開発

- 地域の食文化や食材との連携による食の研究の推進

-

感想

鶴岡市の産学官連携等による町づくりは、地域の特色や資源を活かして、新しい価値や魅力を創出していると感じましたし、食やバイオという分野で、国際的な認知や評価を得ていることは、非常にすばらしいと思います。

町おこしの成功例2:静岡県浜松市のベンチャーと連携事例

町おこしの内容

静岡県浜松市は、ものづくりのまちとして知られており、ヤマハやスズキなどの大企業や、静岡大学や浜松医科大学などの大学があります。このような地域の資源を活かして、浜松市は、ベンチャー企業の進出や成長を応援する産学官連携の取組みを行っています。具体的には、以下のようなものがあります。

- 浜松市ベンチャー企業進出・成長応援サイト:浜松市は、ベンチャー企業にとって魅力的なまちであることをアピールするサイトを運営しています。

サイトでは、浜松市のものづくりの歴史や特色、ベンチャー企業の支援制度や施設、ベンチャー企業の事例やインタビューなどを紹介しています。

また、サイトでは、浜松市と連携してベンチャー企業の支援を行う企業や団体の情報も掲載しています。 - 浜松×ベンチャー連携事業:浜松市は、ベンチャー企業と地域の企業や団体との連携を促進する事業を行っています。

例えば、浜松市と三井住友銀行は、ベンチャー企業の支援に関する協定を締結しました。

また、浜松市と静岡大学は、ベンチャー企業の創出や育成を目的とした「浜松市・静岡大学ベンチャー創出プログラム」を実施しました。 - 静岡大学発ベンチャー企業の紹介:静岡大学は、大学の研究成果を社会に還元するために、大学発のベンチャー企業の創出や支援を行っています。

静岡大学のホームページでは、静岡大学発のベンチャー企業の紹介や活動報告などを掲載しています。

例えば、水や空気の浄化に関する設備や技術を提供する株式会社eZovインターナショナルや、ジュニパーベリーやハーブ類の栽培や加工を行うAoi Gin Craft Technology株式会社などがあります。 - 光産業創成大学院大学:浜松市にある光産業創成大学院大学は、光技術を利用した新事業開拓や新規起業を行いたい企業や個人の方々にとって、光技術の基礎と応用を学び、事業化を実践できる大学院です。

同大学院は、浜松ホトニクス株式会社が主体となって設立されました。

同大学院では、光関連技術および経営分野を専門とする教員が、光技術関連の起業家を育成しており、これまで、レーザーやセンサーなどを使った検査・測定装置やナノ物質の製造、加工装置の開発、光制御による作物栽培技術の開発などユニークなベンチャーを生み出しています。

同大学院発のベンチャーは約30社に上っており、新産業創出に寄与するととともに、これらの企業群が成長することで地域経済の活性化に貢献することが期待されます。

感想

光産業創成大学院大学と連携した町おこしについての情報はいかがでしたか?

私は、光産業創成大学院大学が浜松市や静岡県などの地域社会と協力して、光技術の普及や人材育成に貢献していることに感心しました。

特に、高校生向けの科学教育プログラムを提供していることは素晴らしいと思います。

あなたはどう思いますか?

町おこしの成功例3:「ヨソモノ」の力で女川町を変える!アスヘノキボウと連携した創業・起業支援プロジェクト

宮城県女川町は特定非営利活動法人 アスヘノキボウと連携して積極的に町づくりをしています。

具体的な内容は下記の通りです。

町おこしの内容

- アスヘノキボウは、女川町の社会課題解決を通じて、日本・世界の社会課題解決に貢献することをミッションとする団体です。

アスヘノキボウは、「異なるセクター(企業・団体・行政)が協働し、新しい価値を創出することで、社会課題解決に取り組む」ことをビジョンとして掲げています。 - アスヘノキボウは、「地域活性化プロジェクト」という事業を展開しており、その一環として「Camass」という創業・起業支援拠点を運営しています。Camassでは、「地域外から来た人(=『ヨソモノ』)が地域内で起業することで、地域内外の人々や企業・団体・行政などがつながり合い、地域全体が活性化される」ことを目指しています。

- Camassでは、アスヘノキボウが女川町商工会や女川町などの地元関係者と連携して、創業・起業に関心のある人や実際に創業・起業した人に対して、相談や支援サービスを提供しています。

また、Camassでは、「女川町で働きたい」という求職者や「女川町で働く人材を探したい」という求人者も受け入れており、就職支援も行っています

感想

うまく外部の団体とコラボしながら取り組んでるお手本のような町おこしだと感じました。

町おこしの成功例4:高齢社会に対応した新たなまちづくりに挑む柏市の町づくり

町おこしの内容

このプロジェクトでは、豊四季台地域における高齢者の生活環境や健康状態、サービス利用状況などに関するデータを収集するために、以下のような調査を行っています。

- 地域住民や関係者へのアンケート調査

- 高齢者への健康診断や歩行能力測定

- 高齢者向け住宅やコミュニティ施設の入居者へのインタビュー

- 在宅医療・介護・福祉サービスの提供実態や利用者満足度の分析

これらのデータをもとに、地域包括ケアシステムの構築や高齢者向け住宅の整備などの施策を提案し、実際に実施しています。具体的な施策としては、以下のようなものがあります。

- 豊四季台地域包括支援センター(柏市社会福祉協議会)と豊四季台地域包括ケアセンター(医療法人社団松葉会)が連携して、在宅医療・介護・福祉サービスを一元的に管理・調整する仕組みを作った

- UR都市機構が所有する団地内にある空き部屋を改修して、「豊四季台高齢者住まい」(バリアフリー対応型賃貸住宅)と「豊四季台コミュニティホーム」(共同生活型賃貸住宅)という2種類の高齢者向け住宅を提供した

- 豊四季台コミュニティホームでは、入居者同士が食事や掃除などを共同で行うことで、自立した生活と交流を支援する「共同生活支援員」制度を導入した

- 豊四季台高齢者住まいでは、入居者が安心して暮らせるように、「見守りカメラ」や「見回りサービス」、「非常通報システム」などを設置した

また、地域住民やボランティアと協力して、見守り活動や交流イベントなどを行っています。具体的な取り組みとしては、以下のようなものがあります。

- 地域住民が自主的に運営する「豊四季台見守り隊」というグループが発足し、高齢者や障がい者への電話や訪問で安否確認や相談対応を行っている

- 豊四季台コミュニティセンターでは、「豊四季台カフェ」というイベントを定期的に開催している

感想

柏市は高齢社会に対応した新たなまちづくりに取り組んでいることが印象的です。

東京大学やUR都市機構と連携して、高齢者の住みやすさや生活支援を考えています。

柏市は人口高齢化が進む地域のモデルケースとなるかもしれません。

町おこしの成功例5:十勝の豊かな自然と食文化を体験するフードバレーとかち観光

町おこしの内容

北海道十勝地域のフードバレーとかち推進協議会と連携した「食」と「農林漁業」を柱とする町おこしの具体的内容について

- フードバレーとかち推進協議会は、帯広市を中心とした十勝地域の「食」と「農林漁業」に関する情報発信や産業振興を目的とした組織です。

- フードバレーとかち推進協議会は、以下のような取り組みを行っています。

- 十勝地域の食材や料理を紹介するウェブサイトやSNSの運営

- 十勝地域の食文化や歴史を伝えるイベントやセミナーの開催

- 十勝地域の農林漁業者や食品加工企業と消費者をつなぐマッチングサービスや物産展の実施

- 十勝地域の農林漁業や食品加工に関する人材育成や技術支援

- 十勝地域の農林漁業や食品加工に関する調査研究や政策提言

- フードバレーとかち推進協議会は、十勝地域が持つ豊かな自然資源や高品質な食材を活用し、国内外に向けて「食」の魅力を発信することで、十勝地域の経済活性化やブランド力向上に貢献しています

観光や経済への効果

- 北海道観光産業経済効果調査によると、平成30年度(2018年度)の十勝地域の総観光消費額は約1,500億円で、北海道全体では第6位でした。

十勝地域の観光消費額は平成27年度(2015年度)から平成30年度(2018年度)まで4年連続で増加しています。 - 十勝地域は、国内外から多くの観光客が訪れる「食」や「農林漁業」に関する魅力的なスポットが多数あります。

例えば、十勝川温泉や帯広競馬場、十勝ヒルズカントリークラブなどです。これらのスポットは、フードバレーとかち推進協議会が運営するウェブサイトやSNSで紹介されており、十勝地域への誘客に寄与しています。 - フードバレーとかち推進協議会は、十勝地域の農林漁業者や食品加工企業と消費者をつなぐマッチングサービスや物産展を実施しています。

これらの取り組みは、十勝地域の特産品や料理を広く知ってもらうことで、農林漁業や食品加工に関する人材育成や技術支援にもつながっています

感想

十勝地域は、日本有数の農林漁業や食品加工の産地であり、その魅力や可能性を多くの人に知ってもらうことが重要だと思います。

フードバレーとかち推進協議会は、十勝の特産品や料理を紹介するだけでなく、農林漁業者や食品加工企業と消費者をつなぐマッチングサービスや物産展なども実施しており、十勝地域の経済活性化や人材育成に貢献していると感じます。これからが楽しみです!

町おこしの成功例6:番外編(アニメによる地域活性)

最近ではアニメによる地方活性化もたびたび話題にあがります。

有名なところで「ゲゲゲの鬼太郎」の産みの親、水木しげるさんの生誕地である鳥取県境港市の地域活性化があがるでしょう。

平成5年にはわずか2万人だった水木ロードへの観光客の数が15年の「水木しげる記念館」の開館時には85万人、その後200万人まで増えたことはアニメによる効果といえるでしょう。

また2007年にアニメ放送が始まった『らき☆すた』による埼玉県鷲宮町の町おこしも鷲宮神社と地元の商工会の連携により10年以上継続して地域活性化をはかっています。鷲宮神社の参拝客は3年で5倍にもなってそうです。

その他にも「ゆるきゃん」や「君の名は。」なども挙げられます。

地方活性化ビジネスを成功させる具体的な3つのコツとは

さまざまな成功例と失敗例をもとに、地方活性化ビジネスを成功させる3つのコツをまとめました。

ここで紹介する内容を上手く取り入れ、地方活性化ビジネスを成功へと導いていただければと思います。

では早速、順に紹介していきます。

1:成功例よりも失敗例を見るべき

地域によっては、地方活性化ビジネスの成功例を真似して成功した地域もあります。

しかしそれは、そもそもほかのビジネスモデルで成功していたために起きた、相乗効果で成功していたにすぎないのです。

まず、いきなり成功例を真似したところで成功するということは、ほとんどありません。

むしろ、失敗例からどうすれば失敗しないかを学ぶべきでしょう。

とくに青森県青森市のアウガのような例は、各地域で見られています。

たしかに、越谷レイクタウンなどを見れば大型商業施設を作ることで人で賑わう未来が予想できるかもしれませんが、そもそも都会的な生活を演出したところで都会に住んでいる人にとってはなんの魅力も感じません。

もともと人口が少ないところで、都会的な演出をしても意味がないということです。

こういった失敗例を徹底的にリサーチすることが、地方活性化ビジネスを成功させる大きな鍵だといえるでしょう。

2:地域の現状についてよく知ること

会津若松市で失敗に終わった電子マネー制度ですが、アイディア自体は悪くはありませんでした。

失敗の大きな原因のひとつが「店舗側に導入してもらえなかったこと」です。

会津若松市内の店舗には、市から電子マネーの導入を説得されていたのにも関わらず11店舗しか応じてもらえませんでした。

店舗数が極端に少なかった理由は、レジでの作業が複雑になってしまうことです。

現金をもらってお釣りを渡すというシンプルなお会計が、電子マネーを導入することで新たな作業が発生してしまいます。

さらに電子マネーの集計やチャージなど、そのほかの業務も増えてしまうのです。

なので、店舗側が会津若松市限定の電子マネーの導入を嫌がるのも、無理はありませんでした。

地域の現状把握が甘かった

そもそも地域飲食店や小売店の現状をよく理解していれば、このような失敗を防ぐことができたのではないでしょうか。

一方の地方活性化に成功した神山町は、徳島県内全域に光ファイバーが整備されており、過疎化が進む地域だったのにも関わらず、抜群のITインフラ環境が整っていました。

さらに神山町は、都会では味わえないような、山々に囲まれた生活環境があります。

こうした地域の現状をよく理解したからこそ、さまざまな企業の誘致に成功し人口を増やすことができたのでしょう。

その地域の現状と実績にあった施策を行うことが成功のポイントではないでしょうか。

3:受け入れる体制を整えること

そもそも地方活性化ビジネスを始めたところで、「消費につながる受け入れ体制」や「移住者を受け入れる体制」が整っていないと次につながることはできません。

消費につながる受け入れ体制を整える

たとえば観光客がお店に訪れても、目的のものだけを購入して帰ってしまうことが多々あります。せっかく来てもらえたのに、これでは非常にもったいないでしょう。

目的のものは、そのお店もしくはその地域の特産品や限定品である可能性が高いですが、価値あるものがそのひとつだけでは消費を促すことができないのです。

消費を促すのであれば新しい価値をみずから創造し、客にいかによろこんで、いかに消費してもらうかが重要です。

移住者の受け入れ体制を整える

また、せっかく移住したいと思う人が居ても、移住者を受け入れる体制が整っていなければ人口は増えません。

いくら助成金などがあっても無意味に終わってしまいます。

移住者を受け入れる体制とは、移住者の住む家があることが第一です。

地方では空き家はいくらでもあると思いますが、住める状態でない空き家が多いのが現実です。

たとえ賃料が無料であっても、自分たちで住める状態まで回復させなければならないというのは、なかなかハードルが高いです。

だからと言って、アパートやマンションなどの賃貸物件を探してもほとんどないのが現実でしょう。

消費を促すことも人口を増やすことも、地域がしっかり受け入れる体制を整えていなければつなげることはできません。

地方活性化ビジネスを成功させるのであれば、そのような基本的な部分の地盤をしっかり固める必要があるでしょう。

ここまでで、地域活性化において成功するためのコツは以上となりますが、目を向けるべきはこれだけではありません。

地域を活性化するには、根底にある問題にも目を向ける必要があるのです。

次からは、その点にフォーカスし解説していきますので、このまま読み進めていきましょう。

地方活性化ビジネス自体の問題点にも目を向け改善する

地方活性化ビジネスを始める前には、それを行うこと自体の問題点にも意識を向けなくてはなりません。

いくら先ほど紹介した成功のコツを実践しようとしても、根底にある問題を改善しないことには、成功はないでしょう。

まずは、ここで紹介する2つの問題をどう解決するのか、その点を見出した上で成功のコツを実践することをおすすめします。

資金が足りない

まず地方活性化ビジネスでは、それなりの資金が必要となることが大半です。

その資金をどこから調達してくるのか、ある程度は把握しておく必要があるでしょう。

たとえば、以下のような資金調達方法があります。

- 補助金や助成金を活用する

- クラウドファンディングを利用する

- エンジェル投資家やファンドに出資してもらう

補助金や助成金でいえば、以下のサイトから確認することができますので、どういったものがあるのかを探す際にでもご活用ください。

また近年では、「クラウドファンディング」という資金調達方法もあります。

クラウドファンディングとは、簡単にいえばWEB上で活動予定の内容を伝え、それに賛同してくれた方から資金を得る方法です。

これについての詳細は、以下の記事でわかりやすく紹介していますので、目を通してみましょう。

クラウドファンディングの仕組みとは?やり方も徹底解説!

クラウドファンディングの仕組みとは?やり方も徹底解説!

地元活性化が目的でも地元の方が協力しない

地域活性化を行う上で最も高い壁となるのが、この地元の方々の協力の有無です。

いくら役場で活性化の取り組みを立ち上げても、実際に地元の方の協力がなければ、成功は程遠いものとなります。

とくに失敗事例でもあったような、地域限定の電子マネーなどは、地元の方を味方に付けられなかったのが大きな原因でした。

この事例では、より地元の方に寄り添って、導入するハードルをグッと下げるべきだったといえます。

また協力してもらうための説明の場もしっかりと持つべきでしょう。

その際には、お互いが「Win-Winの関係」になることもしっかりと伝える必要があります。

つまりは、住民を巻き込む力が必要だということです。

そのための資料づくりや、導入面の工夫は綿密に行うようにしてください。

周囲の協力なくして、地域活性化ビジネスは成功しないということを、しっかりと理解しておきましょう。

アイディアだけで地方活性化ビジネスは成功しない

地方を活性化させるいいアイディアはいくらでも思い付くと思います。

中には誰が見てもいいアイディアだと思えるものもあるでしょう。

しかし、いくら良いアイディアでもアイディアだけで地方活性化ビジネスは成功しません。

地方活性化ビジネスで成功するには、地方の現状をよく知ること、そして地方活性化を受け入れる体制が整っていることが大切です。

アイディアも重要ではありますが、基本的な部分を押さえることがもっとも重要です。